WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析(2)

下面将对仿真中所涉及到的地理拓扑结构,传播模型等部分加以简要介绍。

3.1 地理拓扑结构

两个系统都采用多小区广阔覆盖区域的地理分布,每个系统有16个小区,小区半径为1 000 m,每个小区有3个扇区的方式,扇区半径为577 m。为了用有限的蜂窝结构覆盖全平面,消除边界效应,采用了Wrap-around技术。

3.2 传播模型

基站之间采用双折线视距传播模型。基站和移动台之间采用车载测试传播模型,移动台和移动台之间采用COST231模型。

3.3 功率控制

仿真过程中,WCDMA系统功率控制需要同时考虑系统内干扰和系统间干扰。上行链路在功率控制完成后,每个移动台要满足基站Eb/No的最小功率发射信号:下行链路中基站给每个链路发射相等的功率,这样保证接收信号最弱的移动台也可以接入。

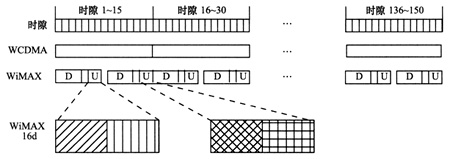

每个WCDMA帧长为10 ms,包括15个时隙,每个时隙的持续时间为0.667 ms,WiMAX帧长为5 ms,因此WCDMA一帧的时长相当于WiMAX两帧。在150步的功率控制周期中,对应WCDMA系统150个时隙,来自WiMAX系统的干扰是随着UL/DL比例时变的,过程如图3所示。

对移动台和基站而言,每一步功率控制的步长为1 dB,即信号功率每次增加或减少1 dB,对应于每个WCDMA时隙的WiMAX上/下行链路是独立的。WCDMA系统上/行链路功率控制过程如下。

(1)上行链路功率控制

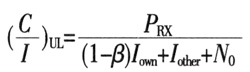

上行链路的初始发送功率由路径损耗、热噪声电平和6 dB噪声门限抬升反推得到,即,PTX=PRX+PL=N0+6+PL,其中PRX表示接收功率,PL表示路径损耗,N0表示热噪声功率。上行链路载干比计算公式为:

其中C表示载波功率,I表示干扰功率,β表示多址干扰抵消因子,Iown表示本扇区内其他链路干扰功率,Iother表示邻扇区干扰功率,在多系统情况下,Iother还包括系统间附近扇区的干扰功率,可以表示为:

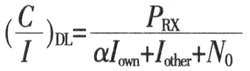

(2)下行链路功率控制

下行链路初始发送功率在下行业务信道功率范围内随机选取,下行链路载干比计算公式为:

其中a表示多址干扰的正交因子。

在上/下行链路功率控制过程中。功率控制步长为1 dB。即如果当前载干比比目标载干比大,则信号功率降低1 dB;如果当前载干比比目标载干比小,则信号功率增加1 dB。

WiMAX系统没有功率控制过程。移动台和基站信号都以最大功率发射。

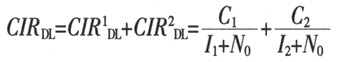

3.4 切换仿真过程

切换过程包括软切换和硬切换。软切换过程适用于WCDMA系统,硬切换过程适用于WiMAX系统。对于硬切换,则选择链路载干比最大的基站通信。对于软切换,切换窗为3 dB。并且一个移动台最多可能有两条工作链路。对于上行通信链路,采用选择分集方法。而对于下行通信链路,采用宏分集方法进行处理,即对两条链路载干比之和进行功率控制。这时。链路总载干比为:

其中,C1、C2是链路接收的有用信号功率,I1、I2表示链路干扰功率,N0是热噪声功率。

3.5 系统容量准则

干扰对于WCDMA系统上/下行链路的影响,主要用有系统间干扰和无系统间干扰的相对容量损失表示。干扰对WiMAX系统的上/下行链路的影响,主要用频谱效率衡量。

WCDMA单系统上行链路容量,根据底噪抬升6 dB时用户数确定。WCDMA单系统下行链路容量根据中断概率为5%时用户数确定。

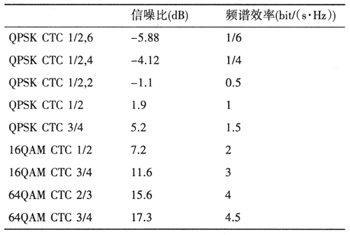

对于WiMAX系统负荷是75%。在每次仿真之后,都可以得到WiMAX系统每个链路的信噪比。再根据表1中信噪比和频谱效率的对应关系。得到系统所有链路的频谱效率平均值。

表1中,QPSK CTC编码中6、4和2分别表示重复编码的次数。

表1 WiMAX物理层1%PER(误包率)时的频谱效率

* WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析(1)

* WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析(2)

* WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析(3)

本文地址:http://www.iccsz.com//Site/CN/News/2007/12/20/20071220013635218750.htm 转载请保留文章出处

关键字: WCDMA WiMAX 系统干扰研究

文章标题:WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析(2)

※我们诚邀媒体同行合作! 联系方式:讯石光通讯咨询网新闻中心 电话:0755-82960080-188 debison

- 设置首页 | 光通讯招聘 | 企业搜索库 | 广告服务 | 联系我们 | 保护私隐 | 公司介绍

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 讯石公司 www.iccsz.com版权所有 粤ICP备12008183