5G前传技术方案可行性分析和应用策略研究

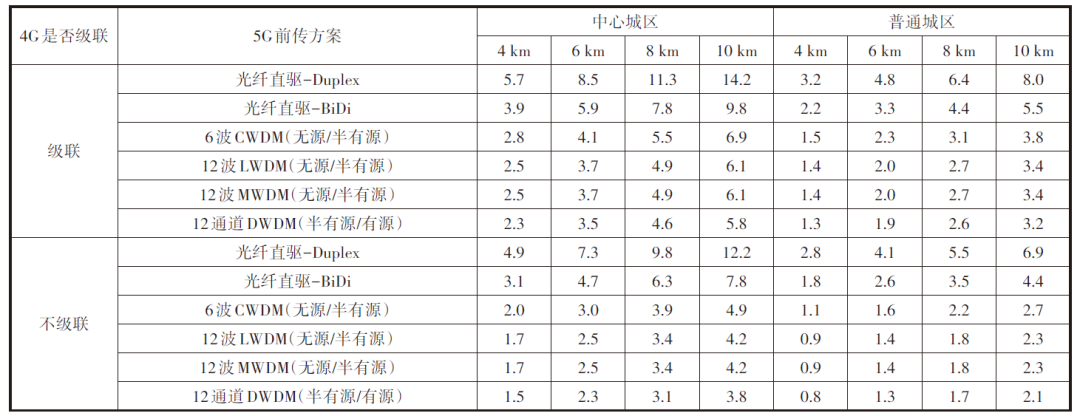

针对业界聚焦的 5G 前传光纤直驱 Duplex、BiDi 方案和低成本 CWDM、 LWDM、MWDM、DWDM方案,首先对不同类别区域的光缆管道建设需求和规模应用时的综合成本建立了数学计算模型,采用定量的方法对其进行了全面预测。然后从工程建设可行性和网络建设成本两方面对5G前传各技术方案规模应用的可行性进行了论证分析。最后给出了5G前传网络演进和各技术方案的应用策略建议,供电信运营商评估和制定网络建设技术方案时参考。

引 言

5G RAN 组网分为 DRAN 和 CRAN,CRAN 较 DRAN更节省TCO,且CRAN为三大电信运营商5G前传的主要建设模式,但CRAN也增加了对末端光纤资源的消耗和对末端网络资源的管控难度。如何选择5G前传技术方案,以光纤直驱为主还是以设备系统承载为主,仍是摆在电信运营商面前的一道难题。

本文主要从工程建设可行性和网络建设造价角度建立数学分析模型,通过定量分析,论证5G前传技术方案的应用策略。

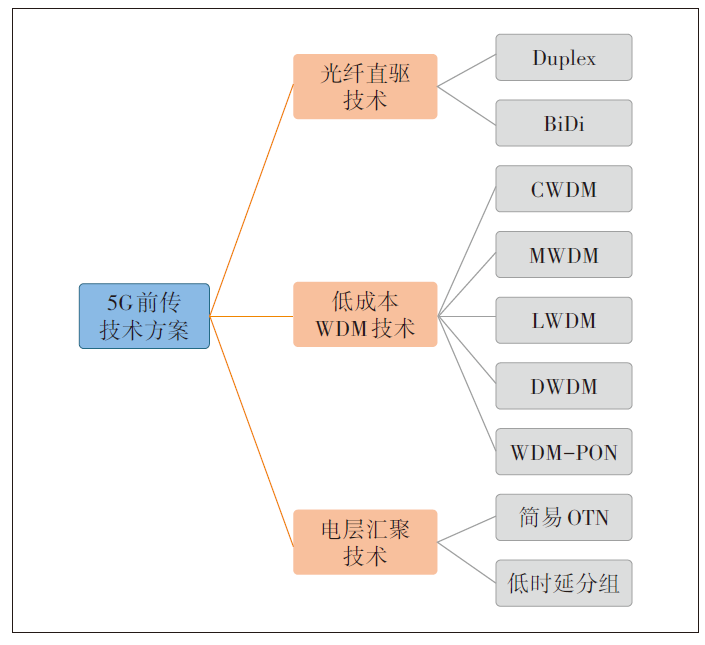

按照技术类型,业界共提出了光纤直驱、低成本 WDM和电层汇聚三大类5G前传解决方案,如图1所示。

其中光纤直驱方案在AAU与DU端口之间直接使用光纤连接,根据采用的光模块类型分为双纤双向(Duplex)和单纤双向(BiDi) 2种技术;低成本WDM方案在AAU与DU之间采用WDM技术将多条5G前传信号合并在1根光纤中传输,从而节省光纤资源,根据技术制式的不同分为粗波分复用(CWDM)、细波分复用(LWDM)、中等波分复用(MWDM)、密集波分复用(DWDM)和5G前传N×25GWDM-PON等5种技术方案;电层汇聚方案在AAU与DU之间采用电层汇聚技术将多条5G前传信号汇聚在1条更高速的链路中传输,从而节省光纤资源,根据汇聚电层处理方式的不同分为简易OTN和低时延分组2种技术方案。

简易OTN和低时延分组方案需要对信号进行电层转换处理,降低时延难度较大,时间同步信号的传输也需要进行特定处理,同时DU侧和AAU侧设备均要求有源,这对AAU侧设备的安装条件要求较高;而 WDM-PON方案中有较多技术细节尚待研究,实现成本较高。因此,目前简易OTN方案、低时延分组方案和WDM-PON方案业界参与度均比较低。本文主要分析目前业界聚焦的光纤直驱方案和低成本WDM中的CWDM、LWDM、MWDM和DWDM方案。

02 工程建设可行性分析

业务开通时临时建设通信管道的难度很大,不具备可行性,为保证业务能够及时接入,通信管道需要随道路提前建设。本地光缆网按照层级划分为核心光缆、汇聚光缆、接入主干光缆和末端接入光缆,5G前传主要占用接入主干光缆和末端接入光缆,其路由几乎覆盖了所有城市道路。由于业务发展和技术演进的不确定性,电信运营商初期在各条道路上均建设多孔管道的投资压力非常大,若这些道路上1孔管道能够满足目标需求,对电信运营商来说则是较为理想的方案。

接入主干光缆和末端接入光缆主要承载基站、宽带和大客户专线等3类业务。根据近年来电信运营商网络建设情况,本文按以下原则对接入主干光缆和末端接入光缆的纤芯需求进行分析。

a) 3G基站主要采用DRAN方式接入,占用的接入主干光缆和末端接入光缆均按2芯/站估算。

b) 4G基站主要采用CRAN方式和双纤双向光纤直驱方案接入。对接入主干光缆和末端接入光缆的占用,级联按2芯/站、不级联按6芯/站估算。

c) 5G基站按频谱宽度为200M考虑。

2.1 末端接入光缆目标需求分析

末端接入光缆纤芯需求与站点接入业务量的大小成正比。对于3G/4G/5G共址基站,各5G前传技术方案下,单站基站业务对末端接入光缆纤芯需求目标见表1。

表1 单站基站业务末端接入光缆纤芯占用

2.2 接入主干光缆目标需求分析

接入主干光缆纤芯需求与其覆盖区域的业务量大小成正比,对其覆盖区域业务量大小的评估,需考虑区域内业务密度和区域面积大小等2个因素。

2.2.1 业务密度分析

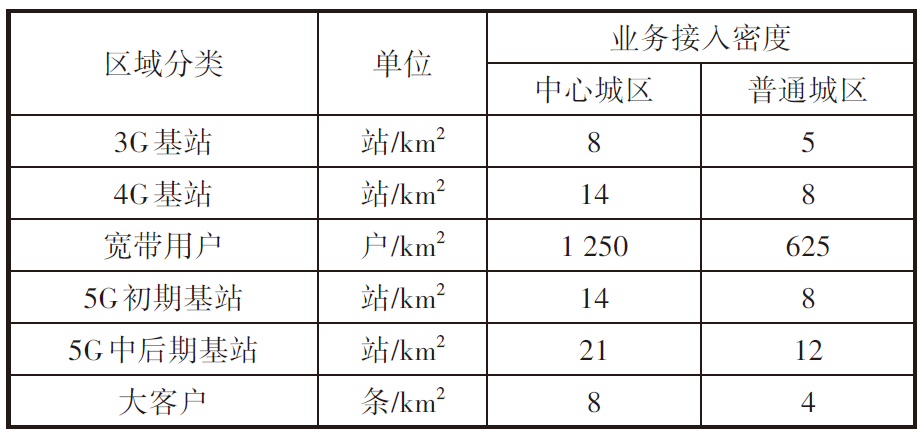

根据各类业务特点建立的业务密度模型如表2所示,其中各类业务模型建立原则如下。

表2 业务密度模型

a)基站密度参考各制式基站全覆盖所需的站间距测算,其中5G基站按初期同4G、中后期为4G的1.5倍考虑。

b)宽带用户密度参照城市建成区人口密度划分,中心城区按2万人/km2、7000户/km2,普通城区按1万人/km2、3500户/km2,并按25%的市场占有率估算。

c)大客户密度参考建成区楼宇密度和相关市场公开数据估算。

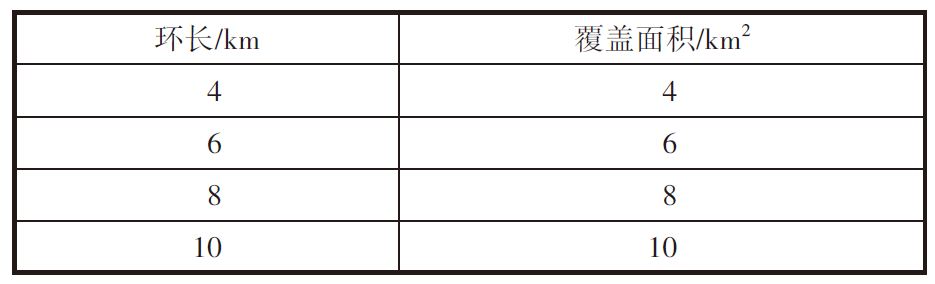

2.2.2 区域面积分析

接入主干光缆主要采用环型结构和144芯建设,一般环长为4~10km,以末端接入距离不超过1km为原则,不同环长接入主干光缆覆盖面积如表3所示。

表3 接入主干光缆覆盖面积

2.2.3 接入主干光缆分析

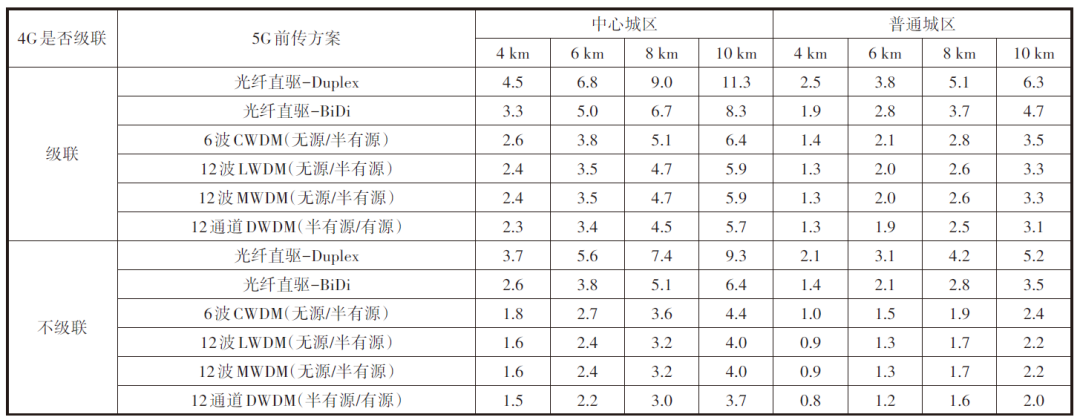

宽带用户按分光比1∶32、大客户按2芯/条,以接入主干光缆的环长为变量,计算出不同环长接入主干光缆满足区域内业务接入时所需144芯光缆的条数,如表4和表5所示。

表4 5G初期不同环长接入主干光缆需求

单位:条

表5 5G中后期不同环长接入主干光缆需求

单位:条

2.3 工程建设可行性评估

根据5G前传各技术方案对接入主干光缆和末端接入光缆目标需求的分析,可得出各方案工程建设可行性情况如下。

a)双纤双向光纤直驱方案所需纤芯资源和管孔资源巨大,不具备建设可行性。

b)单纤双向光纤直驱方案仅对于管孔资源丰富(至少2孔)的区域具备建设可行性,对多数区域不具备工程建设可行性。

c)CWDM/LWDM/MWDM/DWDM方案所需纤芯资源相差不多,在光缆建设方案合理的情况下绝大多数区域1孔管道资源可以满足区域5G等业务的接入,工程建设可行性最强。

03 经济性分析

3.1 分析对象

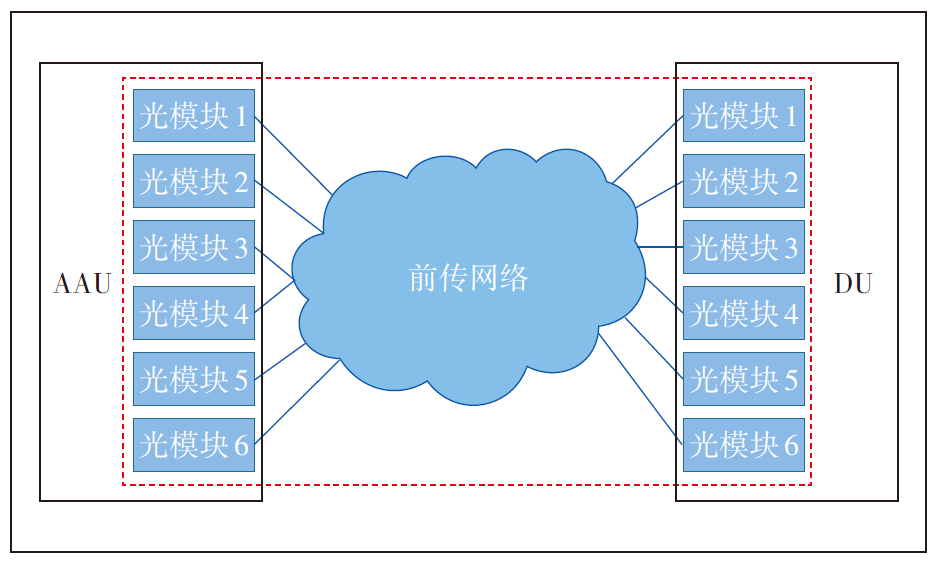

为能够相对真实客观地对各方案造价进行比较,以前传需求通道数为6个25G单个200M频谱宽度的 5G基站为分析对象,从资源占用角度,将各方案承载该基站所需使用的设备、光缆、管道综合建设成本作为比较对象,其中设备仅估算各组成部件的技术成本,不考虑产业链成熟度因素。造价评估界面为图2 中虚线框内所涉及的设备、光缆和管道。

图2 造价评估界面

3.2 设备造价分析

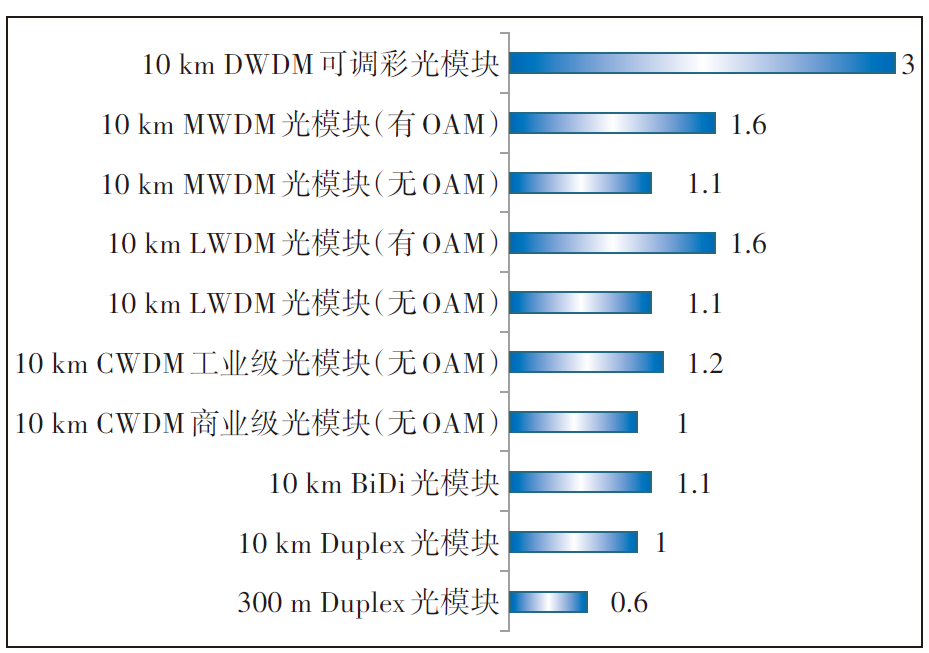

3.2.1 光模块造价分析

5G前传各技术方案25G光模块关键功能器件区别如表6所示。结合市场调研情况,各种光模块相对成本对比如图3所示,参考已规模商用的10km25G Duplex和BiDi光模块的市场平均价格,计算出各种光模块单位造价模型(见表6)。

图3 各种25G光模块相对成本

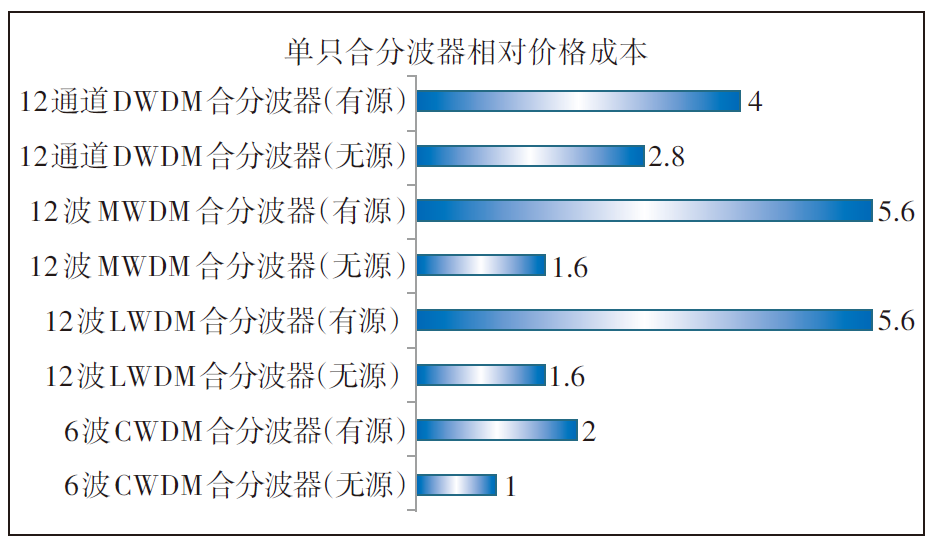

3.2.2 合分波器造价分析

5G前传各技术方案合分波器关键功能器件区别如表7所示。结合市场调研情况,各种合分波器相对成本对比如图4所示,参考已规模商用的6波无源 CWDM合分波器的市场平均价格,得出的各种合分波器单位造价模型见表7。

图4 各种合分波器相对成本

.2.3 波长转换板卡造价分析

DWDM设备波长转换板卡参考其实现功能,按 300元/路估算。

3.2.4 设备综合造价分析

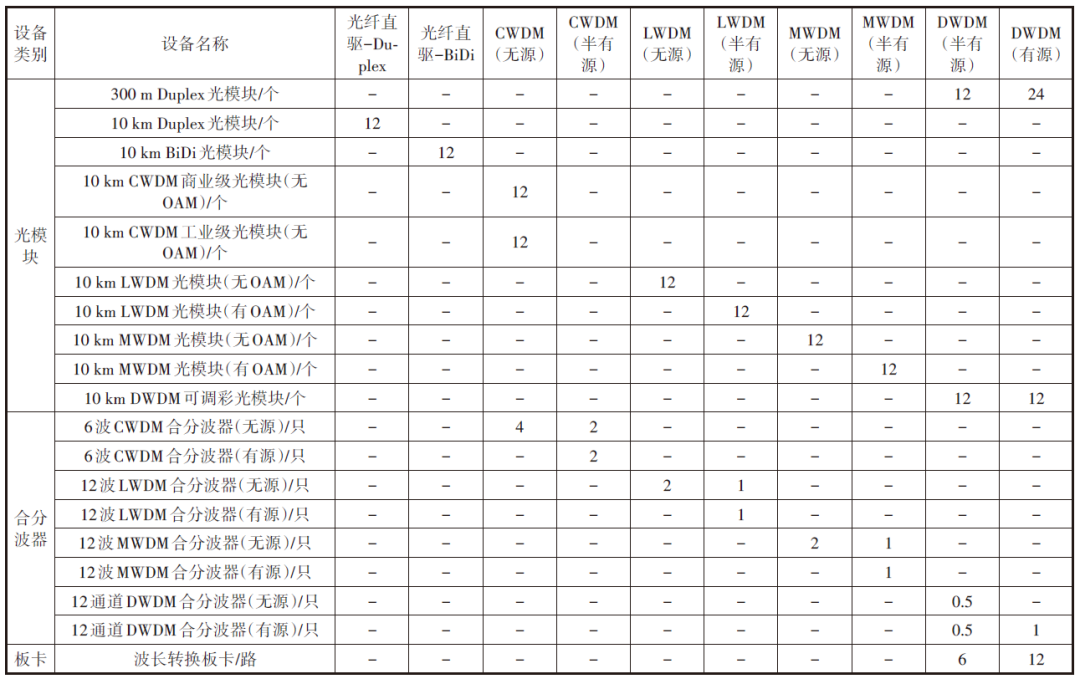

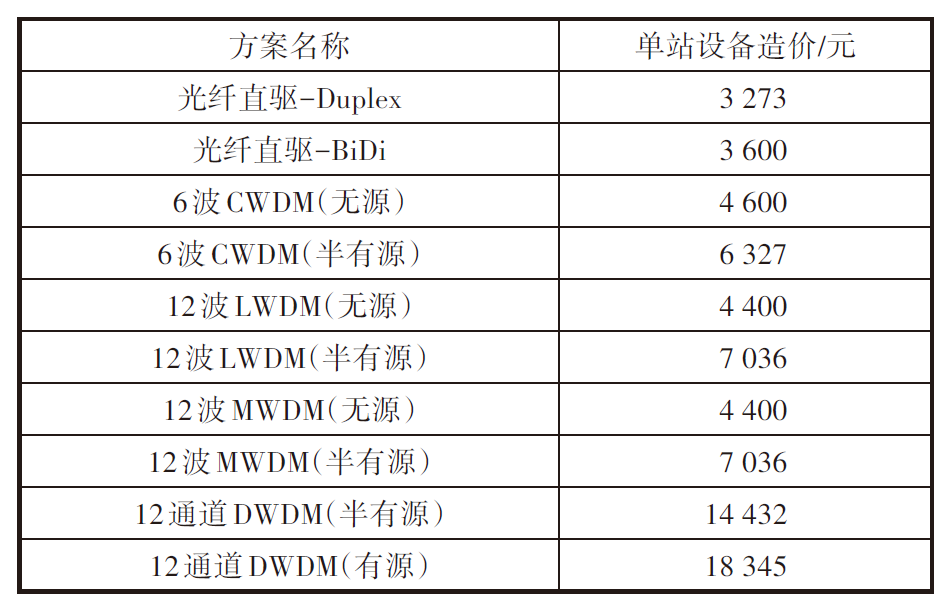

根据各技术方案特点,各方案单站设备组成见表8,计算出各方案单站设备造价如表9所示。

表8 各系统设备组成

表9 单站设备造价

3.3 光缆管道造价分析

3.3.1 光缆单位造价分析

5G前传主要占用接入主干光缆和末端接入光缆。根据近年来网络建设情况,接入主干光缆以144芯为主,单位造价约230元/芯公里(利旧管道);末端接入光缆以24芯为主,单位造价约380元/芯公里(利旧管道)。

3.3.2 管道单位造价分析

通信管道各地造价差异较大,当采用共建共享方式建设时造价相对较低。按共建共享方式建设时单位造价5万元/孔公里考虑,每孔管道按穿放4条光缆, 可计算出接入主干光缆占用管道资源的单位造价为 87元/芯公里,末端接入光缆占用管道资源的单位造价为521元/芯公里。

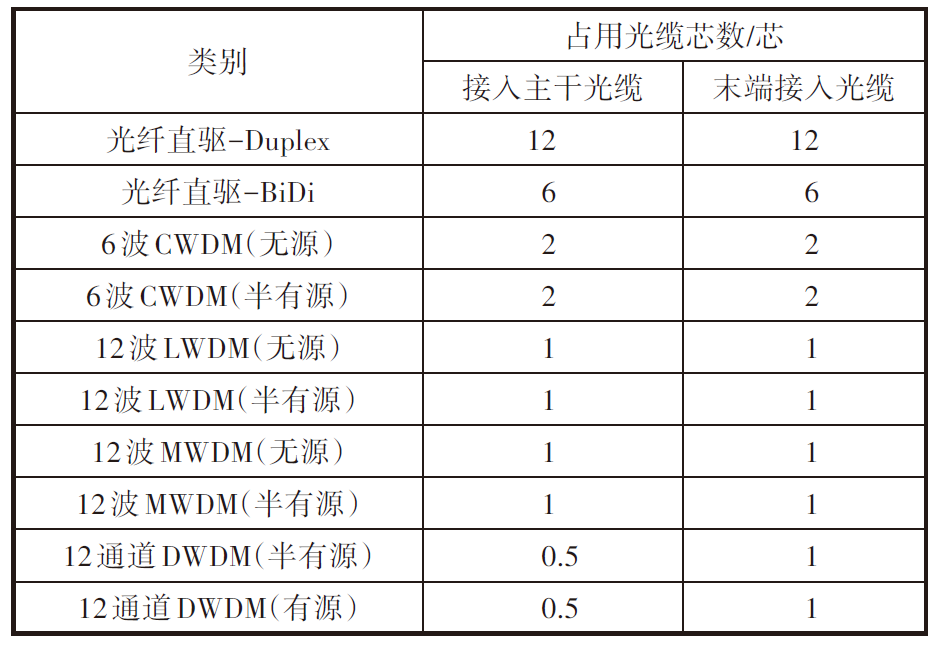

根据5G前传各技术方案系统特点,单个5G基站占用的光缆纤芯如表10所示。12通道DWDM系统容量可以满足2个共建共享基站接入,为准确反映造价情况,表10中按占用接入主干光缆0.5芯、末端接入光缆1芯进行造价计算。

表10 光缆纤芯占用分析

3.4 单站综合造价比较

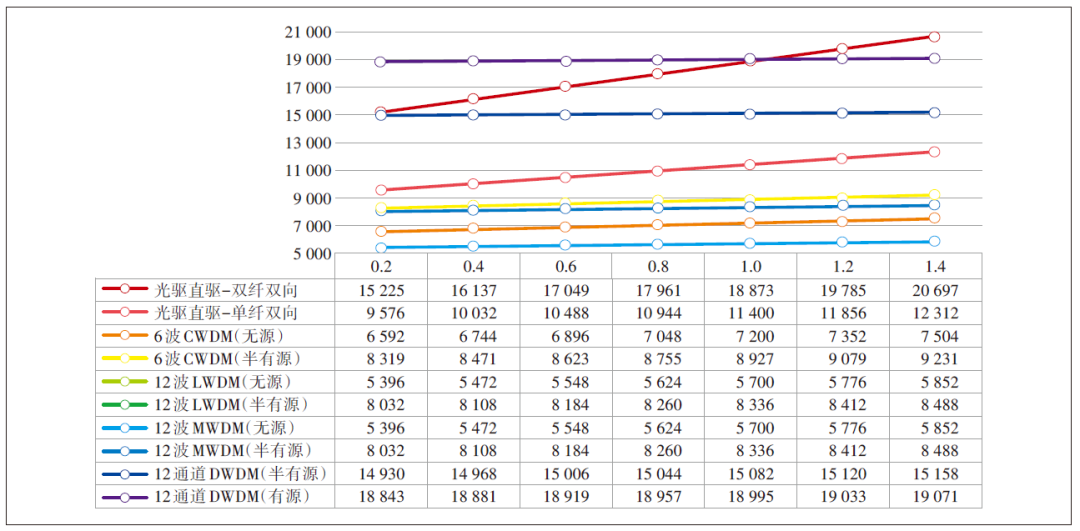

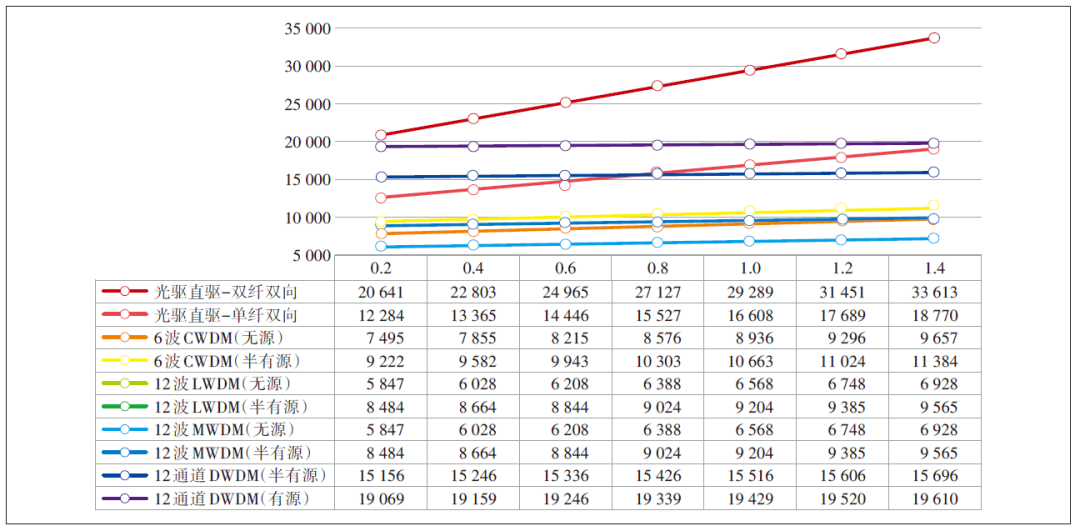

假设末端接入光缆长度为变量x,接入主干光缆平均占用长度为4km。各方案单站综合造价曲线分别如图5和图6所示。

图5 各方案单站综合造价(不含管道)

图6 各方案单站综合造价(含管道)

从图5和图6可以得出以下4条结论。

a) 光纤直驱方案中双纤双向单站造价远大于单纤双向。

b) 在考虑管道投资的情况下,当半有源DWDM 方案在末端接入光缆距离大于0.8km时,单站造价小于单纤双向光纤直驱方案。

c) 各种低成本WDM方案单站造价均小于单纤双向光纤直驱方案,末端接入光缆距离越长优势越明显。

d) LWDM和MWDM方案从技术实现上成本相当,具体哪种方案更有优势主要体现在后期2种方案的产业链成熟度上。

04 应用策略分析

根据工程建设可行性和经济性分析, 5G前传各方案应用策略建议如下。

a) 技术上DWDM是最理想的方案,其中半有源 DWDM更适用于5G前传场景,但如何进一步降低成本仍是其规模应用的关键。

b) 单站设备成本控制在万元以内,低成本WDM 方案相对光纤直驱方案更能体现出价格优势。

c) 半有源LWDM和半有源MWDM的OAM能力和综合成本适中,是目前相对理想的方案。

d) 光纤直驱方案严重占用管线资源,综合成本高,工程建设周期长、难度大,仅适用于现网纤芯资源非常丰富、能够满足业务目标需求的区域。因此建议尽快推动半有源LWDM/MWDM产业链的成熟和规模应用。

e) 半有源LWDM/MWDM成熟之前,若现网末端接入光缆不小于24芯且纤芯资源不满足5G接入需求,建议优先采用无源CWDM方案;否则建议优先采用单纤双向光纤直驱方案。

f) 5G前传技术方案过多,不利于产业链的快速成熟,同时LWDM和MWDM仍存在接入主干光缆纤芯占用过多的问题,建议统一标准,利用O波段低色散优势,共同推进O波段DWDM产业链发展。这样一方面可有效降低目前C波段DWDM成本,另一方面可降低接入主干光缆的建设压力,从而进一步降低5G前传综合造价。

05 结束语

本文根据各方案功能组成建立模型,对规模应用后的成本进行估算,从而评估各方案应用的经济可行性。但实际市场价格因受产业链发展、应用规模等多种因素的影响,会有较大差别。此外,各地实际现网环境千差万别,各地应根据本地区市场目标和网络现状,参考本文分析方法,综合考虑本地区的5G前传建设策略。

参考文献

[1] 陈锦成.5G传送网方案和关键技术研究[J] .通信技术,2019,52(10):2410-2415.

[2] 杨春,胡春琳.5G无线前传网络中的单纤双向技术探讨[J].光通信研究,2019(6):27-34.

[3] 王义涛,郭晓非,姚利民.面向5G的本地光缆网规划及建设策略研究[J].邮电设计技术,2019(10):前插1,1-7.

作者:王义涛、钱永良、段宏

本文地址:http://www.iccsz.com//Site/CN/News/2022/04/18/20220418020104376676.htm 转载请保留文章出处

关键字: 5G 前传 WDM 光纤

文章标题:5G前传技术方案可行性分析和应用策略研究

2、免责声明,凡本网注明“来源:XXX(非讯石光通讯网)”的作品,均为转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。因可能存在第三方转载无法确定原网地址,若作品内容、版权争议和其它问题,请联系本网,将第一时间删除。

联系方式:讯石光通讯网新闻中心 电话:0755-82960080-168 Right

- · Horizon 完成对 Consolidated Cooperative 的商业光纤业务的收购

- · Everstream融资超10亿美元 用于10个州的网络扩张

- · “东数西算”助推光纤升级换代,G.654.E光纤迎来高速增长

- · 共进股份2021年度营收108.08亿元 突破百亿大关!

- · 中兴通讯TSN over MTN小颗粒技术推动5G+垂直行业融合创新

- · “攻占”全球!2023年全球5G设备连接数将超10亿

- · 100公里!北京科研团队创造量子直接通信距离世界新纪录

- · 印度监管机构建议降低5G频谱拍卖价格

- · 长飞、亨通和烽火中标中国移动2022-2023年G.654E光纤光缆集采

- · LC:尽管面临严峻逆风 中国仍追求经济提升和5G愿景

- 设置首页 | 光通讯招聘 | 企业搜索库 | 广告服务 | 联系我们 | 保护私隐 | 公司介绍

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 讯石公司 www.iccsz.com版权所有 粤ICP备12008183号-1