高速锗硅雪崩光电二极管

由于市场需求的爆发式增长,数据中心和高性能计算的高速光互连已成为光通信领域的快速发展方向。为实现更高的带宽和集成度,高增益带宽的雪崩光电二极管(APD)受到广泛关注。碰撞电离系数比作为雪崩光电二极管优化的关键参数之一,显著影响过量噪声和增益带宽积。由于硅的低碰撞电离系数比、结构简单、兼容CMOS工艺等优点,锗硅雪崩光电二极管的发展前景十分广阔。锗硅雪崩光电二极管通常采用吸收、电荷和倍增层分离的结构来实现高带宽和低噪声。中国科学院西安光学精密机械研究所的王斌浩研究员等人回顾总结了高速锗硅雪崩光电二极管工作的近期进展。该综述论文于2022年3月以High-speed Si-Ge avalanche photodiodes为题发表在 PhotoniX 上。

研究背景

具有内部增益的雪崩光电二极管可以显著提高接收机的灵敏度,从而放宽光器件和电芯片的带宽要求以及链路和功率预算。雪崩效应不仅会导致倍增增益,还会产生过量噪声。雪崩光电二极管的优势很大程度上取决于它们是否具有足够高的增益带宽,这与过量噪声紧密相关。而过量噪声因子又与碰撞电离系数比紧密相关。因此,如何设计具有低碰撞电离系数比的雪崩光电二极管至关重要。基于III-V族材料的雪崩光电二极管已经研究了几十年。为实现高性能的雪崩光电二极管,一种方法是选择低碰撞电离系数比的半导体材料。另一种方法是利用异质结构进行碰撞电离工程优化。尽管III-V族雪崩光电二极管可以灵活选择外延材料,但高性能III-V族雪崩光电二极管需要复杂的异质结构并且缺乏与其他光子器件集成的能力。与大多数III-V族雪崩光电二极管相比,由于硅材料极低的碰撞电离系数比,锗硅雪崩光电二极管具有更简单的结构和更低的噪声,从而能够获得更高的增益带宽。

技术突破

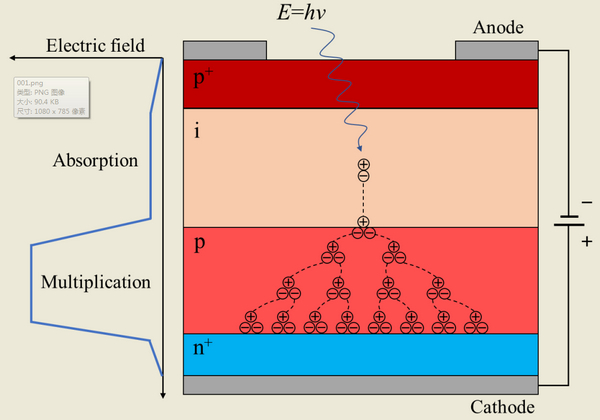

为了利用锗的高吸收系数和硅的低碰撞电离系数比(k),分离吸收、电荷、倍增 (SACM)结构常用于锗硅雪崩光电二极管的设计,在锗中维持低电场以满足其低于碰撞电离阈值的要求,高电场被限制在硅中以触发其电离效应。该设计在增益带宽积和过量噪声方面表现出卓越的性能。如图 1所示,英特尔的研究人员提出了一种具有 p+-i-p-i-n+ 层结构的垂直入射锗硅雪崩光电二极管。图中也给出了该结构的各层厚度和掺杂浓度。对于30微米直径的器件,测到的最大带宽为 11.5GHz。类似于p-i-n结构的光电二极管,雪崩光电二极管的带宽同样受到RC时间常数和载流子渡越时间的限制,只是雪崩光电二极管的耗尽区包括了耗尽的锗吸收层以及硅电荷层和倍增层。由于分离吸收电荷倍增结构的设计,该雪崩光电二极管实现了0.09的有效k值和340GHz的增益带宽积。

图1 垂直入射锗硅雪崩光电二极管示意图

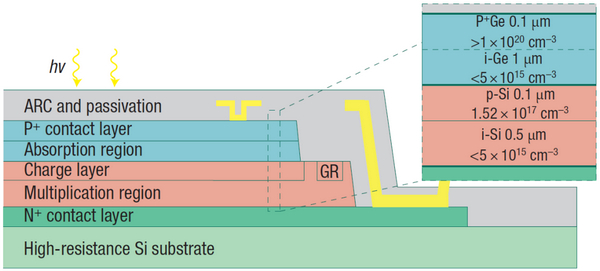

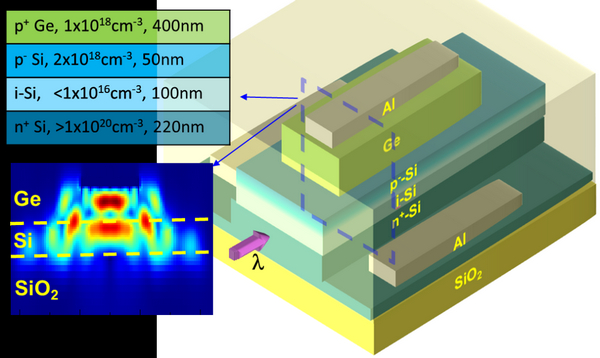

波导耦合锗硅雪崩光电二极管已被证明在带宽、暗电流和噪声方面具有出色的性能。与垂直入射锗硅雪崩光电二极管相比,波导耦合锗硅雪崩光电二极管的主要优势在于光传播和载流子收集路径的彼此正交。更重要的是,波导耦合锗硅雪崩光电二极管更适合大规模光子集成电路,硅波导中的入射光倏逝耦合到锗中被吸收。波导光电二极管的光倏逝耦合方案包括自上而下、自下而上、侧面耦合和对接耦合。自下而上耦合因为兼容CMOS工艺和结构简单,是波导耦合雪崩光电二极管最常见的耦合方式。如图2所示,惠普实验室的研究人员提出了一种采用自下而上耦合方案的波导耦合锗硅雪崩光电二极管。与图1中提出的 p+-i-p-i-n+ SACM结构不同,该设计采用更薄层厚度的 p+-p-i-n+ 结构来降低击穿电压并实现高带宽和低噪声。通过优化SACM结构,该设计实现了25GHz的最大带宽和276 GHz的增益带宽积。

图2 波导耦合锗硅雪崩光电二极管示意图

观点评述

随着光互连技术向更高带宽、更高集成度、更低功耗和更低成本的方向发展,集成更高灵敏度雪崩光电二极管的接收机是必不可少的。具有内部增益和低噪声的锗硅雪崩光电二极管可以大大放宽链路预算和功率预算的要求,以实现更高的带宽密度。雪崩光电二极管设计的重要性能指标包括击穿电压、暗电流、量子效率、倍增增益、电带宽、过量噪声和增益带宽积。设计具有低有效碰撞电离系数比的雪崩光电二极管对于实现高增益带宽积和低噪声至关重要。但是,在优化过程中会出现一些设计权衡,这需要针对不同应用进行器件优化。如何打破这些权衡是未来雪崩光电二极管性能提升的一个方向。雪崩光电二极管的设计还需要考虑器件制造的复杂性和容差。为了优化基于雪崩光电二极管接收机的灵敏度,必须考虑收发机系统的整体噪声。对于高速光互连应用,不需要设计具有极高增益的雪崩光电二极管,因为在大多数情况下,倍增增益小于 20 即可实现雪崩光电二极管接收机的最佳灵敏度。

主要作者

王斌浩,中国科学院西安光学精密机械研究所研究员,博士生导师

获浙江大学信息工程学士和光学工程硕士学位,美国德克萨斯农工大学电气工程博士学位。曾在美国硅谷惠普实验室任职博士后和研究员。从事面向高速光互连的半导体激光器和硅基光电子芯片的教学及科研工作。在OFC、ISSCC、Optica、JSSC等国际会议和主流期刊发表论文50余篇,拥有授权美国发明专利3项。

论文链接:https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-022-00052-6

本文地址:http://www.iccsz.com//Site/CN/News/2022/04/11/20220411021719315038.htm 转载请保留文章出处

关键字: 锗硅 APD

文章标题:高速锗硅雪崩光电二极管

2、免责声明,凡本网注明“来源:XXX(非讯石光通讯网)”的作品,均为转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。因可能存在第三方转载无法确定原网地址,若作品内容、版权争议和其它问题,请联系本网,将第一时间删除。

联系方式:讯石光通讯网新闻中心 电话:0755-82960080-168 Right

- · 光特科技大光敏面APD芯片荣获中国激光金耀 奖铜奖

- · 三安光电2020年营收84.54亿元 光通讯芯片出货快速增长

- · 三安集成发布25G VCSEL和10G APD芯片系列 加速400G及10G PON建设

- · 硅光芯片新突破:SiFotonics推出应用于100G/400G的56GHz高灵敏度Ge/Si APD

- · 欧盟项目研发出工作频率达到0.7THz的SiGe HBT

- · 雪崩光电探测器(APD)的现状及前瞻

- · 三菱电机:集成化和低功耗是光器件发展的大趋势

- · 上海浦东法院就“唯冠诉苹果案”作出两份裁定:驳回临时禁令申请,中止诉讼

- · Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC

- 设置首页 | 光通讯招聘 | 企业搜索库 | 广告服务 | 联系我们 | 保护私隐 | 公司介绍

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 讯石公司 www.iccsz.com版权所有 粤ICP备12008183号-1