中国半导体:自主化突围与全球市场分化

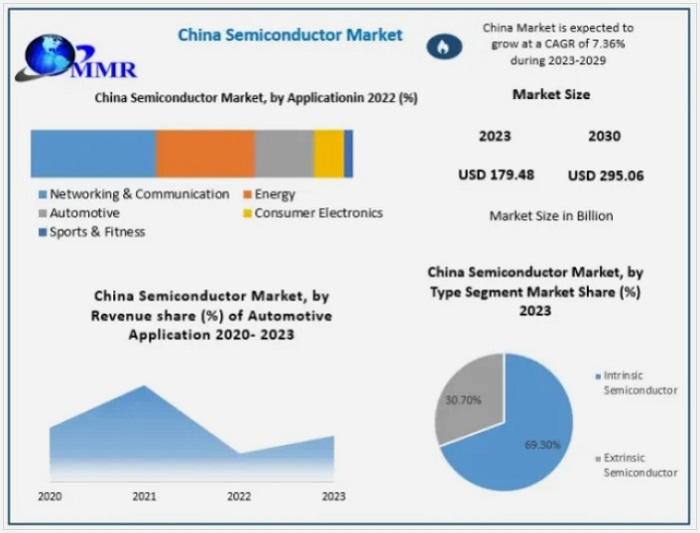

ICC讯 (作者:Pablo Valerio,EETimes特约编辑)中国半导体产业正处于关键阶段,正以国家主导的方式加速推进自给自足,并推动本土技术创新。2024年市场规模已达1828亿美元,预计将继续快速增长。AI、5G和汽车电子等领域的国内需求成为主要驱动力。中国政府将减少对外部技术依赖视为国家安全的重要议题,特别是在美国等国实施出口限制的背景下。

Georgetown大学安全与新兴科技中心的研究显示,中国在芯片设计与制造领域的论文发表数量已是美国的两倍,反映出科研活跃度的提升。

政府主导的产业模式

中国政府在半导体发展中扮演核心角色,通过“大基金”、“中国制造2025”和“十四五”规划等政策提供大量资金支持。这种模式结合宏观层面的国家引导与微观层面的市场机制,正如经济学家金刻羽在其著作“The New China Playbook”中所指出的那样,正是中国实现快速技术和经济追赶的关键。

虽然一些西方观察家将此描述为以国有企业为中心的“国家资本主义”,但实际运行中更倾向于一种政企协同的合作模式,通过政府与企业的深度联动实现目标。

在制造领域,中国2024年用于晶圆制造设备的支出达到410亿美元,占全球总采购量的约40%。中芯国际(SMIC)作为中国大陆领先的代工厂,在先进制程方面取得重要进展。其7nm工艺(N+2)被用于华为麒麟9000s芯片的生产,首次出现在Mate 60 Pro智能手机中。

即便没有ASML的极紫外光(EUV)设备,SMIC仍借助深紫外光(DUV)光刻技术实现了这一突破。有分析认为,SMIC的7nm工艺性能已接近台积电5nm水平,并正在向基于DUV的5nm节点迈进。

然而,DUV技术在复杂性、成本和良率方面仍逊于EUV,仅能作为过渡方案。中国目前尚无自主EUV能力,这成为其先进芯片制造的一大瓶颈。发展国产EUV设备被视为长期竞争力的关键,但业内普遍认为至少还需五到十年才能实现商业化应用。

国内设备厂商如科益虹源(SiCarrier)正致力于打造完整的国产设备体系,宣称已具备基于DUV的5nm解决方案,显示出构建完整生态系统的决心。

华为的垂直整合

华为在外部压力下也加快了垂直整合步伐,构建起涵盖设计、制造、封装在内的完整国产供应链,展现出类似IDM(集成器件制造)企业的布局。此举是对美国制裁的直接回应,旨在实现高端芯片的全流程自主可控。

据称,华为已在或控制中国境内至少11座晶圆厂,涉及存储芯片、逻辑芯片和代工服务,若计入研发中心,相关设施可能多达20处。尽管其Ascend系列AI芯片在性能上可能不及英伟达顶级产品,但“够用即可”的策略已在中国内部形成一定支撑力。

成熟制程争夺战

在推进先进制程的同时,SMIC及整个中国代工行业也在大力扩张成熟制程(如28nm、40nm、55nm)产能。这种务实策略既能带来稳定收入,也有助于抢占市场份额,并在全球某些不依赖尖端芯片的领域建立依赖关系。

2024年SMIC营收结构中,12英寸晶圆(多为成熟制程)占比高达77%。2025年1月,SMIC对其28nm工艺进行了高达40%的价格下调,凸显其在该领域的激烈竞争策略。因此,中国代工产业的战略呈现出两条腿走路的格局:一方面追求先进节点以实现战略自主,另一方面则在成熟节点上展开价格战。

封装与材料进展

除了硅基制造,中国还在先进封装技术上加大投入。长电科技(JCET)、通富微电子、华天慧创等企业在芯片堆叠(chiplets)、2.5D/3D集成、扇出型晶圆级封装(FOWL)等方面不断提升能力。

尽管先进封装是提升芯片性能的一种替代路径,但其实现规模化量产仍依赖本地材料与设备供应链的完善。目前中国在这些领域的基础仍相对薄弱,要追上国际领先水平仍需时间。

高端材料的供应也是短板之一。例如,在亚太地区的光刻胶市场中,中国虽为重要参与者,但在包括氟化氩激光(ArF)等多种配方的研发和供应方面仍在努力追赶。

全球市场或现分化

中国的半导体自立战略对全球产业格局和地缘政治产生深远影响。美国及其盟友不断加强出口管制,试图遏制中国获取先进芯片、设计工具及关键设备,尤其是EUV光刻机。

作为回应,中国大幅增加国内研发投入,启动全面的自给自足计划,包括巨额国家资助和利用已有DUV设备进行创新。同时,中国还采取反制措施,如对镓、锗等关键材料实施出口管控,并加强对外国科技公司的安全审查。

对中国以外的跨国企业而言,这构成了一个“创新困境”:短期内失去中国市场,而长期则面临中国本土企业通过补贴和技术进步逐步取代其在全球价值链中的地位。应对策略可能包括以“够用即可”的DUV技术满足国内需求,或在成熟节点上发挥成本优势,而非一味追求最前沿技术。

中国的崛起也可能导致全球半导体市场出现“分裂”。通过先进封装等手段提升系统性能,中国有望从过去以组装、测试、封装为主的角色,转向更多参与芯片设计与制造。不过,它更可能成为一个区域性、自我依赖的强大力量,而非在所有领域都具备全球主导地位。

挑战与前景

尽管取得诸多进展,中国半导体产业仍面临制造良率低、成本竞争力不足和人才短缺等问题。2020年中国芯片自给率仅为约16%,要在2025年达到70%、2030年实现100%的目标极具挑战。

这些目标更可能是象征性的愿景,而非严格可实现的硬性指标,最终或将调整方向或聚焦重点细分领域。

未来五年至七年的发展路径预计将呈现渐进式本土进步与全球市场分化的并行趋势。中国将在DUV工艺、设备、材料和先进封装等领域持续提升,逐步在成熟和中端市场实现更高程度的自给自足,并成为全球范围内不可忽视的竞争者。

中国半导体的发展之路,是一场国家意志、巨额投资、工程智慧与持续的地缘政治与技术压力之间的复杂博弈。

原文:https://www.eetimes.com/china-semiconductor-ambition-and-adversity/

本文地址:http://www.iccsz.com//Site/CN/News/2025/05/20/20250520013442780518.htm 转载请保留文章出处

关键字:

文章标题:中国半导体:自主化突围与全球市场分化

2、免责声明,凡本网注明“来源:XXX(非讯石光通讯网)”的作品,均为转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。因可能存在第三方转载无法确定原网地址,若作品内容、版权争议和其它问题,请联系本网,将第一时间删除。

联系方式:讯石光通讯网新闻中心 电话:0755-82960080-168 Right

- · 半导体市场增长放缓,库存风险加剧

- · 泽达半导体突破100G PAM4 EML量产技术,加速高速光通信发展

- · 深光谷科技“8英寸玻璃基TGV光电转接芯片及CPO应用”获2024年度中国十大光学产业技术创新奖!

- · 英伟达签下沙特1.8万枚AI芯片大单

- · 深光谷携全资子公司岭芯光电推新一代玻璃基TGV芯片 助力光电封装创新

- · 华为将试产对标英伟达的AI芯片

- · 5G射频芯片销量暴跌 行业未来引担忧

- · Marvell与SENKO推出可拆卸36通道光连接器 推动CPO技术革新

- · 2025年全球芯片市场或达7060亿美元 但复苏基础脆弱

- · 【新品】第三代半导体检测“新玩法——定量相位成像技术

- 设置首页 | 光通讯招聘 | 企业搜索库 | 广告服务 | 联系我们 | 保护私隐 | 公司介绍

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 讯石公司 www.iccsz.com版权所有 粤ICP备12008183号-1