中国科研团队研制出超大数据容量八通道LWDM硅光收发器

备注:本文转载自“中国光学”公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/l0lNstCcylQrPsspAqz3vQ

ICC讯 随着全球网络流量的爆炸性增长,数据中心规模不断扩大,对带宽和功耗的要求也越来越高。传统的电子互连架构已无法满足日益增长的带宽和节能需求。硅光技术以其高带宽、低能耗和与CMOS技术的兼容性,成为解决这些挑战的有前景的解决方案。硅光集成芯片具有集成度高、成本低廉、大规模制造等突出技术优势,具有广泛应用前景。

目前,硅光收发芯片已经应用于数据中心高速光模块。为满足日益增长的带宽需求,下一代光模块需要将数据率提升到800 Gb/s以上。为提升通信容量,现有硅光模块多采用PSM(并行光纤)或CWDM(稀疏光波分复用)的多信道复用方式。前者虽然理论上可实现较高信道数目,然而受限于功率预算只适合于500米光传输;后者受限于可容纳信道数目和较高光纤色散,通信容量难以突破800 Gb/s,也很难实现2公里以上传输距离。为实现更高通信容量和更远传输距离,硅光收发芯片采用新型复用方式和实现方案迫在眉睫。

近日,天津工业大学张赞允教授、中国科学院半导体研究所黄北举研究员联合研究团队创新性地提出了基于光栅耦合的8通道Lan-WDM硅光收发集成方案。集成芯片采用自研超高效率完全垂直光栅耦合器作为光学接口,采用交错型角度多模干涉仪实现超低损耗波分复用/解复用,采用硅马赫-曾德调制器和锗波导光电探测器实现高速光发射和接收功能。

经定制光纤阵列封装后测试,芯片中光发射机和接收机的总数据容量分别为1.56和1.42Tb/s。当工作在收发模式时,B2B、2km和10km传输的总数据容量分别降低到1.18、1.16和1.09Tb/s。该工作为国内外首次流片实现基于8通道Lan-WDM的硅光收发集成芯片,同时相关性能指标达到了国际先进水平。这一研究为解决高性能硅光收发芯片面临的瓶颈提供了一个绝佳的技术方案,有望在数据通信、电信等领域取得重要应用。

该成果发表在Laser & Photonics Reviews,题为“Grating-based Eight-channel Lan-WDM Silicon Photonic Transceiver for Tb/s Applications”,展示了在硅光收发芯片领域的重要进展。该研究成果由天津工业大学、中国科学院半导体研究所、鹏城实验室、苏州微光电子融合技术研究院有限公司多个单位和科研机构共同完成,受到了国家自然科学基金、中国科学院青促会资助项目、鹏程实验室重点项目、企业委托项目、天津市光电检测技术与系统重点实验室开放课题等经费支持。天津工业大学张赞允教授为论文第一作者,通讯作者为中国科学院半导体研究所黄北举研究员。

设计思路和工作原理

集成芯片(图1)采用自研超高效率完全垂直光栅耦合器作为光学接口,采用交错型角度多模干涉仪实现超低损耗波分复用/解复用,采用硅马赫-曾德调制器和锗波导光电探测器实现高速光发射和光接收功能,实现一体化的光信号传输和处理,提高了系统的集成度和性能。

图1:收发芯片封装后图像以及显微镜图像

完全垂直的光栅耦合器被精确排列于芯片的顶部并以固定间距分布,通过与定制的光纤阵列对准,能够实现快速且低成本封装。由于光栅带宽有限,在发射机中精心设计了三种不同的光栅耦合器以改善信道插损的均匀性。

硅基电光调制器采用非等臂结构设计,其FSR设计为4.4nm,与波分复用器件相同,有利于调制器与波分复用器之间的波长对准和调谐。波分复用器件的通道间距为4.4nm,八个通道波长选择基于Lan-WDM标准定义的12个波长中,以减少光传输过程中的色散效应。

为实现偏振不敏感的光接收,接收机中采用偏振不敏感的二维光栅耦合器作为光接口,经过波分解复用器件后传输至双端口锗硅光电探测器,实现光信号至电信号的高效转换。经光封装后测试,芯片发射端光纤到光纤插入损耗仅约12 dB,信道非均匀度为1.44 dB;调制器和探测器带宽分别达到了45和47 GHz;在满足SD-FEC判决标准的前提下,光发射机和光接收机总通信容量分别达1.56和1.42 Tb/s,收发互连后总通信容量仍然高达1.18 Tb/s。为验证芯片在传输距离方面的优势,团队还进行了2公里和10公里数据传输实验。结果显示:得益于Lan-WDM波段的低光纤色散,收发芯片可实现10 km的单模光纤数据传输。

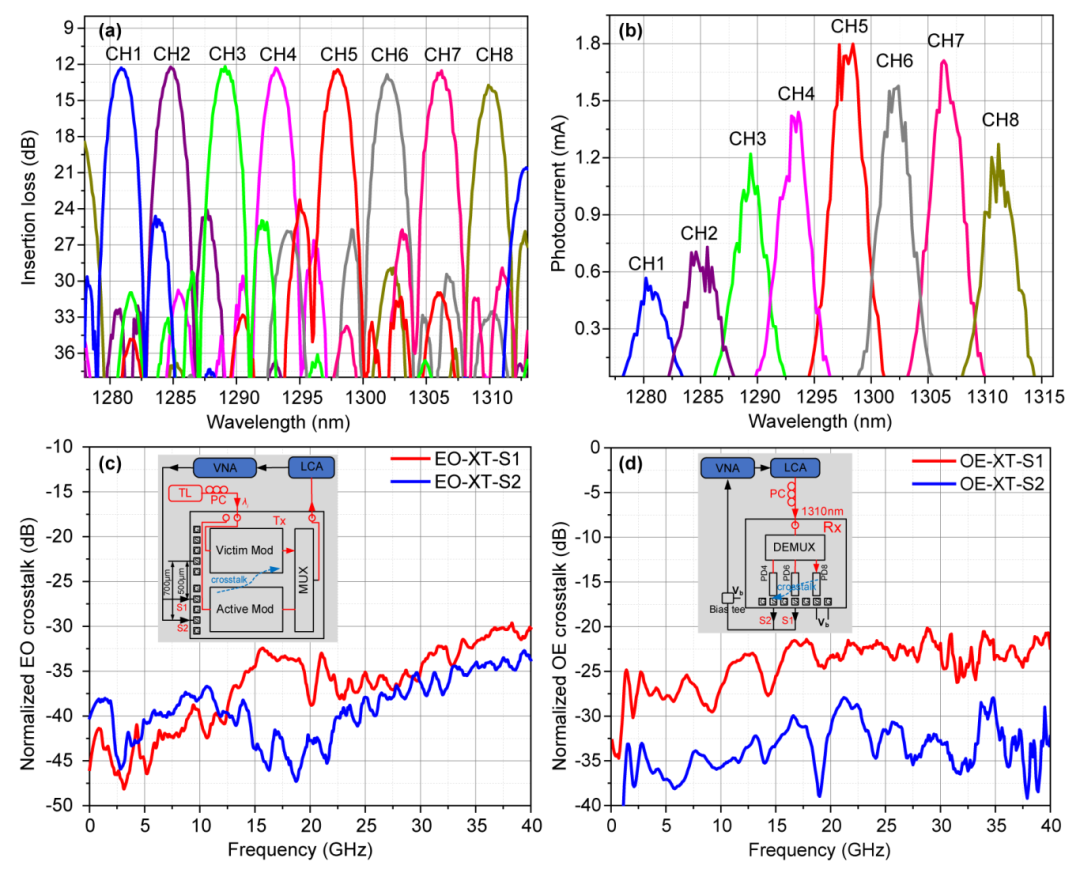

芯片静态特性及小信号串扰测试

在本研究中,发射机的静态光谱通道不均匀性得到了显著降低,这主要归功于在发射端采用了三种不同的光栅设计。通过这种设计,发射机的串扰水平降低至小于-16dB。接收机的通道波长与发射机的通道波长之间的高度一致性表明,所设计的不对称多模干涉(AMMI)器件在制造过程中展现出了良好的均匀性。这种均匀性允许仅通过控制马赫-曾德尔干涉仪(MZI)处的热调谐来实现波长的精确匹配。

进一步地,本研究对实际工作时存在的电光(EO)和光电(OE)串扰进行了详细测试,如图2所示。在40GHz的频率范围内,所有归一化的EO串扰均远低于-30dB,表明即使在考虑两个EO串扰可能在调制器的差分工作中累积的情况下,EO串扰对发射机性能的影响也微乎其微。在接收端,由于器件间距较小,OE串扰水平高于EO串扰。具体而言,相邻光电探测器(PD)之间的串扰水平低于-20dB,而不相邻PD之间的串扰水平低于-30dB。这些结果表明,为了进一步降低串扰,未来的设计中应考虑选择更大的器件间距,以优化系统的整体性能。

图2:发射机静态传输光谱及接收机光电流响应谱以及小信号EO、OE串扰测试

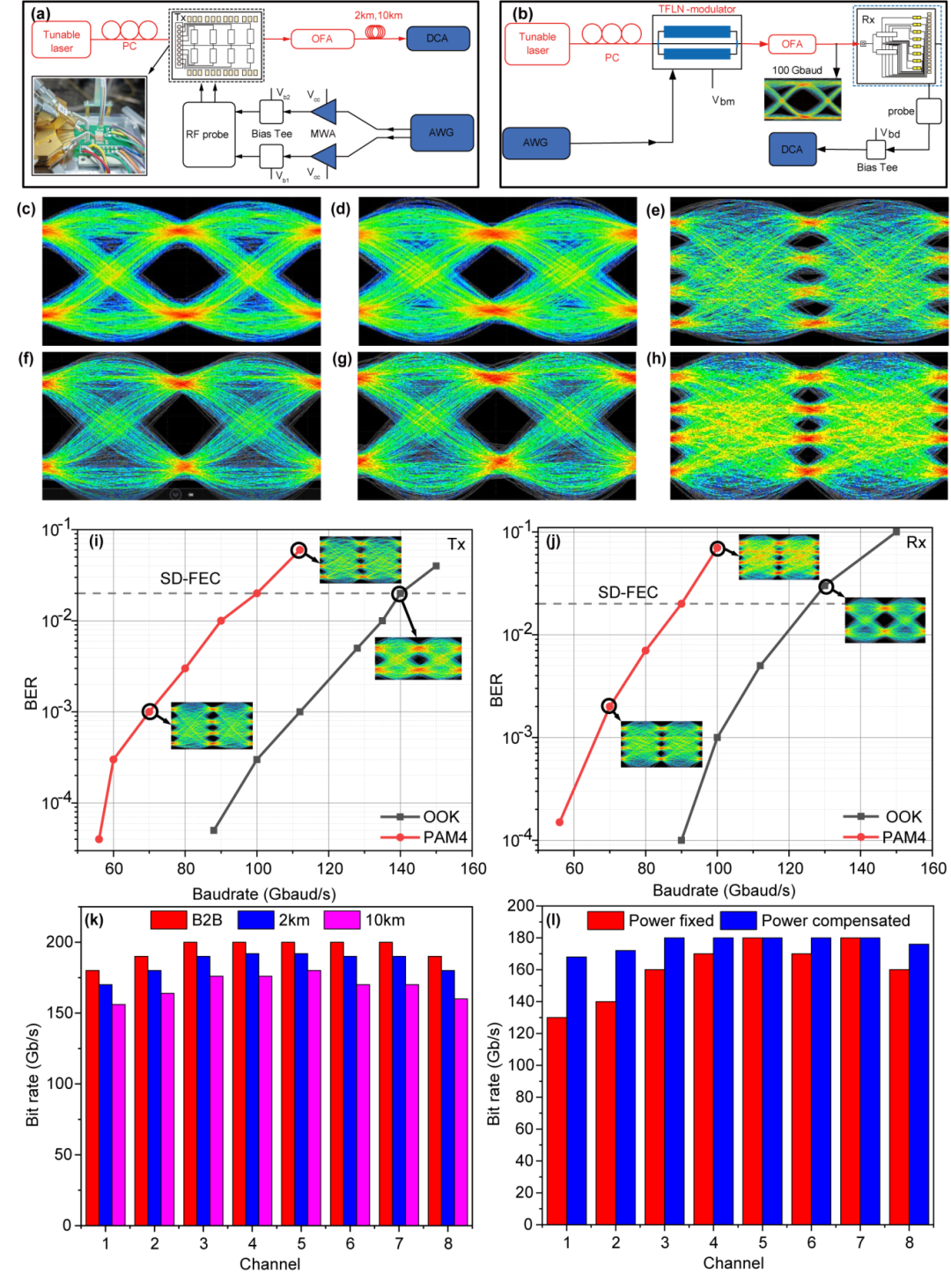

发射机和接收机数据传输测试

受限于测量装置,使用O波段可调谐激光器对八个波长通道进行逐一测试。结果如图3c-h所示,测试包括发射机和接收机在多种速率下的眼图结果:发射机在100G OOK、112G OOK、100Gbaud PAM4速率下测试,以及接收机在100G OOK、112G OOK和90Gbaud PAM4速率下测试。

图3:发射机和接收机数据传输测试

在B2B传输条件下,只有5个通道可以达到200 Gbps的比特率,其他三个通道在64tap-FFE时,200 Gbps PAM4眼图的BER分别为4.5×10−2,5.5×10−2和8.5×10−2。光发射器的总数据容量分别为1.56 (B2B)、1.48 (2km)和1.35 Tb/s (10km)。

单线接收B2B传输的最高比特率为180 Gbps,误码率估计为2×10−2。由于光损耗增加,一些通道表现出明显的性能下降,导致总数据容量为1.29Tb/s。为了实现各通道的带宽均匀性,通过调节OFA的输出功率来补偿多个通道的多余光损耗可提高总数据容量到1.42Tb/s。

收发芯片数据传输测试

在验证收发芯片的集成性能研究中,实验设计包括将发送端(Tx)的输出端直接连接至接收端(Rx)的输入端,并在选定的波长通道上对调制器和光电探测器施加射频(RF)探针。由于测量设备的局限性,实验过程中对收发芯片进行了逐通道的测试。

图4:收发芯片数据传输测试

在启用五抽头前馈均衡(5tap-FFE)的条件下,100 Gbaud OOK(开关键控)和112 Gbaud OOK的信噪比(SNR)分别测量为5 dB和3.96 dB。在启用32tap-FFE的情况下,80 Gbaud PAM4(四阶脉冲幅度调制)信号的时域眼图(TDECQ)测量值为1.22 dB,且误码率(BER)优于软判决前向纠错(SD-FEC)的阈值。

此外,实验还评估了每个波长通道所能达到的最高比特率,进而计算出总数据容量。结果显示,在背对背(B2B)、2公里和10公里光纤传输条件下,总数据容量分别为1.18 Tb/s、1.16 Tb/s和1.09 Tb/s。在光功率补偿模式下,观察到数据容量有所提高。

总结与展望

该硅光收发器设计在光学和电学领域仍有很多改进的空间,包括在GC设计中利用overlay结构,使用电感峰值技术提高有源器件的带宽,使用先进的封装实现紧密的光电集成等。通过与匹配的电子电路紧密集成,该芯片有希望在可接受的误码率下实现1.6 Tb/s的数据传输。

论文信息

Z. Zhang, M. Li, X. Lv, K. Zhang, L. Zhou, H. Jiang, K. Li, T. Liu, Q. Wang, B. Huang, Grating-Based Eight-Channel Lan-WDM Silicon Photonic Transceiver for Tb/s Applications. Laser Photonics Rev 2024, 2401249.

https://doi.org/10.1002/lpor.202401249

本文地址:http://www.iccsz.com//Site/CN/News/2024/11/28/20241128022318387175.htm 转载请保留文章出处

关键字:

文章标题:中国科研团队研制出超大数据容量八通道LWDM硅光收发器

2、免责声明,凡本网注明“来源:XXX(非讯石光通讯网)”的作品,均为转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。因可能存在第三方转载无法确定原网地址,若作品内容、版权争议和其它问题,请联系本网,将第一时间删除。

联系方式:讯石光通讯网新闻中心 电话:0755-82960080-168 Right

- 设置首页 | 光通讯招聘 | 企业搜索库 | 广告服务 | 联系我们 | 保护私隐 | 公司介绍

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 讯石公司 www.iccsz.com版权所有 粤ICP备12008183号-1